— Александр Сергеевич, несколько месяцев назад ААНИИ отметил свое 105-летие.

Какими видами деятельности занимается сегодня институт, какие научные и практические задачи решает?

— Наш институт прошел большой путь, развиваясь параллельно с развитием всей страны. Изначально основные усилия были сосредоточены на практических исследованиях — добыче полезных ископаемых, рыболовстве и охоте. Но вскоре стало ясно, что нужны комплексные знания о природе и климате этих труднодоступных районов. Именно тогда начали проводиться масштабные экспедиции, изучающие географию, океанографию и метеорологию, сначала в Арктике, а затем и в Антарктиде.

Сегодня перед нами стоят амбициозные цели. Мы продолжаем изучать динамику изменений природы на полюсах, исследуя такие аспекты, как климат, морские течения, состояние морского льда и экологические проблемы региона. Эти исследования позволяют нам понимать происходящие процессы и предлагать решения для устойчивого освоения северных территорий.

Одновременно с научной деятельностью ведется большая прикладная работа. Наши ученые разрабатывают рекомендации по безопасной навигации на трассе Северного морского пути, создают карты и справочные материалы для судоходства, испытывают модели будущих судов ледового класса, проводят исследования состояния многолетней мерзлоты, что может быть очень важно в том числе для строительства зданий и сооружений в Арктике.

Планируем развивать новые направления, например, экологический мониторинг акваторий арктических морей. В условиях активизации хозяйственной активности в Арктике — это чрезвычайно актуально. Многое делаем для совершенствования инфраструктуры наших научных станций. Строим и модернизируем новые корабли и научные базы. Сейчас наш основной приоритет — обеспечить комфортные и безопасные условия работы и проживания для наших ученых. Это важно в том числе для привлечения в наши ряды молодых ребят — новую смену полярников.

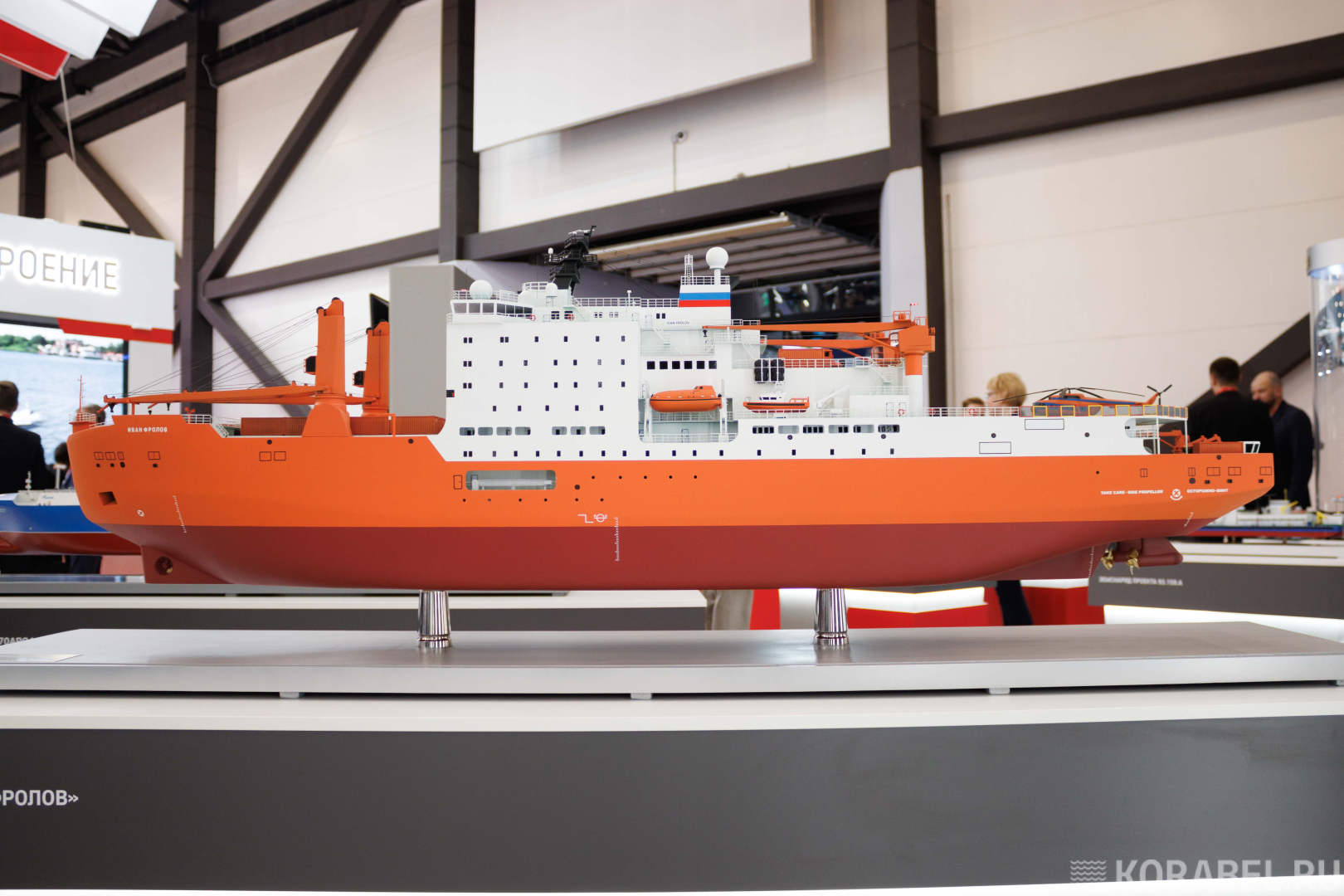

— В оперативном управлении института сегодня находятся три судна — «Академик Федоров», «Академик Трешников» и НЭС «Северный полюс», строится новый флагман «Иван Фролов». Что докладывает группа наблюдения о ходе строительных работ?

— Группа наблюдения, безусловно, внимательно следит за процессом строительства. Но для меня важно быть погруженным в детали, и строительство «Ивана Фролова» я держу под личным контролем, регулярно бываю на «Адмиралтейских верфях». Именно так мы строили ледостойкую платформу «Северный полюс». Следующий ключевой этап работ над «Фроловым» — спуск судна на воду. Рассчитываем увидеть это фантастическое действо уже в 2027 году.

Полярники с нетерпением ждут, когда новое судно встанет в строй. Это произойдет в 2028 году. Новый НЭС заменит «Академика Федорова», которому к тому моменту будет уже около 40 лет. Новое судно станет крупнейшим научно-исследовательским бортом в мире и по большей части будет использоваться для доставки снабжения и полярников в Антарктиду, но в Арктику рейсы также планируются.

— Что ждет ветерана научно-исследовательского флота после ввода в строй «Ивана Фролова»?

— Это будет зависеть от технического состояния «Академика Федорова». Пока об этом говорить рано. Надеемся, он останется в строю.

— Вы недавно сказали нам, что строительство второй платформы «Северный полюс» пока не предполагается. А увеличение площади наблюдения в Арктике планируются?

— Есть идея создания дополнительной дрейфующей ледовой базы, которая позволит упростить авиасообщение с ледостойкой платформой «Северный полюс». Площадка будет функционировать на протяжении нескольких месяцев, станет одновременно топливным терминалом и дополнительной научно-исследовательской платформой для проведения синхронных экспериментов во взаимодействии с научными группами на ЛСП. Проект будет запущен уже весной. Реализуем его своими силами. Мы уже все просчитали, опыта и ресурсов для запуска такой площадки у нас хватит.

— Вторая ледостойкая платформа сегодня не нужна?

— «Северный полюс» отлично справляется с поставленными задачами. На текущем этапе мощностей этого судна достаточно для проведения полномасштабных исследований.

— В каких проектах задействован ледовый бассейн института?

— Ледовый бассейн нашего института — это настоящая гордость и уникальный объект, который широко используется в различных научных и прикладных проектах. Одно из главных направлений — испытания моделей будущих судов ледового класса и других инженерных конструкций в условиях льда. Представьте себе ситуацию: инженеры разработали новый корпус судна или конструкцию буровой платформы, но как проверить, выдержат ли они нагрузку реального льда? Ответ можно получить, проведя испытания в ледовом бассейне. Модели судов буксируются в искусственно намороженному льду, измеряется сила сопротивления и скорость движения, проверяется прочность конструкции.

В бассейне можно воспроизвести различные ледовые условий — битый лед, торосы, ледовые сжатия и ледовые каналы разных возрастов. От того, как судно ведет себя в этих условиях, зависит его безопасность и экономическая эффективность транспортных операций. Наши ученые помогают судостроителям разработать максимально эффективные для работы в Арктике суда.

— Рейсы научно-экспедиционных судов, работающих в Антарктике, могут длится по полгода. Насколько сложно найти моряков, готовых подолгу работать вдали от портов?

— Привлечь квалифицированных и увлеченных моряков, готовых провести месяцы вдали от родных берегов, нелегко. Всем ясно, что такая служба связана с тяжелыми условиями, ограничениями комфорта и долгими периодами вне обычной жизни. Тем не менее, нам удается находить нужных людей. Морская профессия на кораблях, направляющихся в Антарктику или высокоширотную Арктику, это особое испытание, приключение, возможность проверить себя и расти профессионально. Для многих такое плавание становится настоящим испытанием духа и характера. Отправившись в экспедицию, кто-то решает для себя, что это слишком сложно. Некоторые моряки после подобных походов уходят. Но те, кто остался, становятся практически настоящими полярниками.

— Для решения каких задач проводятся высокоширотные дрейфующие экспедиции?

— Получить детальную информацию о динамике изменений природной среды на льду в океане можно только в условиях свободного дрейфа. Это наиболее эффективный формат для всестороннего и долгосрочного изучения реального состояния Арктики. Дрейфующие экспедиции позволяют нам получать уникальные данные там, где никто не бывал годами, десятилетиями или даже вообще никогда.

Учитывая наши научные и прикладные задачи, мы внимательно следим, как меняется толщина и структура морского льда, наблюдаем за процессами в атмосфере, фиксируем изменения течений Северного Ледовитого океана, оцениваем реакцию биологической среды. Более 70 лет наши полярники жили и работали на льду в небольших легких домиках. Теперь дрейфующие экспедиции проводятся при поддержке мощной ледостойкой платформы «Северный полюс». Судно стало для наших ученых комфортным и безопасным домом, научной базой и одновременно научным центром оснащенным современными лабораториями и оборудованием.

Мы получаем много крайне ценных сведений об изменениях природных компонентов в приполюсном районе. Ведь климатические перемены в высоких широтах влияют на всю планету. Простой пример: изменения атмосферной циркуляции в Арктике влияет на систему муссонов в Индии, что влечет за собой ощутимые последствия для сельского хозяйства. Смещение сезонности и интенсивности муссонов, появление волн тепла, отказывающих негативное влияние на жизнь людей даже в Австралии.

Наконец, эти данные имеют огромное значение для обеспечения национальной безопасности нашей страны: помогают планировать маршруты судов, оценивать риски аварий и стихийных бедствий, поддерживать оборонную готовность нашего государства. Поэтому можно сказать, что высокоширотные дрейфующие экспедиции обеспечивают уникальное сочетание фундаментальной науки и практической пользы, помогая защищать нашу страну и бережно относиться к уникальному региону Арктики.

— В одном из предыдущих интервью «Корабел.ру» вы рассказывали о планируемой модернизации сети труднодоступных метеостанций в Арктике и системы «Север». Что уже удалось сделать?

— Система «Север» работает уже около 40 лет. Все эти годы она помогает нашим судам безопасно работать в арктических морях и быстро получать точную гидрометеорологическую информацию. Сейчас появляются новые технологии, и наша задача максимально автоматизировать процессы подготовки информации о ледовой обстановке, в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта.

Обновление системы уже идет, и мы серьезно продвинулись в этом направлении — аналоговые устройства постепенно заменяются на цифровые. Внедрена автоматизация взаимодействия через веб-портал, создано единое хранилище данных с интеграцией архивов, рабочие места переведены на отечественное программное обеспечение. Полностью российские технологии использованы для разработки автоматизированного рабочего места для создания ледовых карт.

В ближайшей перспективе планируется внедрение искусственного интеллекта для дешифровки спутниковых снимков, автоматизации маршрутизации и обновления прогностических моделей. Эти шаги позволят сократить сроки подготовки информации, повысить ее точность и гибко реагировать на любые изменения обстановки.

Многое в этом вопросе зависит от квалификации ледовых экспертов. Подготовка таких специалистов занимает иногда годы. Важна преемственность, личный опыт работы в экспедициях, где в реальных условиях можно наблюдать нюансы изменения ледовой обстановки. В конечном итоге все это направлено на повышение точности прогнозов и обеспечение безопасности тех, кто работает в суровых условиях Арктики.

— Институт также создает Государственную систему фонового мониторинга многолетней мерзлоты. Какие задачи она призвана решать? Сколько пунктов наблюдения планируется установить в Арктике?

— Всего будет создано 140 пунктов на всей территории залегания мерзлоты, а это более половины всей площади страны. Сеть позволит нам получить общее понимание состояния криолитозоны и постоянно следить за динамикой ее изменения.

Аналогичной сети такого масштаба пока нет нигде в мире. Поэтому не удивительно внимание зарубежных коллег к нашему опыту. Нам удалось разработать простое, эффективное и сравнительно недорогое решение, которое дает возможность контролировать потенциально опасные участки. Мы сможем определять районы, наиболее подверженные риску деградации мерзлых грунтов, что даст возможность своевременно принимать необходимые меры.

На мерзлоте расположены сотни тысяч объектов социальной и хозяйственной инфраструктуры — мосты, трубопроводы, дороги, жилые дома и прочие сооружения. Деформация или разрушение этих объектов представляет серьезную опасность для людей, окружающей среды и экономики. Поэтому следующим этапом должно стать внедрение дополнительного геотехнического контроля для оценки текущего состояния строений и выявления потенциальных аварийных ситуаций.

Сегодня уже развернуто более половины всех пунктов Государственной системы, мы принимаем и анализируем поступающую с них информацию. Надеюсь, что финансирование будет выделено в нужном объеме, и уже в будущем году мы сможем завершить ее строительство. Каждый наблюдательный пункт оборудован современными приборами, позволяющими круглосуточно регистрировать температуру грунта, уровень влажности, глубину протаивания и другие важные параметры. По спутнику данные передаются в наш Центр мониторинга мерзлоты, где обрабатываются и передаются заинтересованным организациям.

— 70 лет прошло с начала комплексного изучения Антарктиды. Как сегодня Россия представлена в южной полярной области Земли?

— Российское представительство на Южном континенте самое большое: десять станций, пять из которых работают круглогодично, два аэродрома, принимающих тяжелые самолеты, в том числе зарубежных антарктических программ из 12 стран.

Совсем недавно мы завершили один из наиболее амбициозных проектов в Антарктиде, построили в самом центре континента на станции Восток, огромный зимовочный комплекс с современными научными лабораториями и комфортными условиями для наших полярников. Это сложнейшее инженерное сооружение, оно оснащено самыми современными системами жизнеобеспечения, способными выдерживать максимально низкие температуры.

На Востоке зимой столбик термометра ежегодно опускается ниже -80 °С. При этом на самой станции комфортные +22 °С. За это огромная благодарность разработчикам, строителям и всем, кто на протяжении нескольких лет строил вместе с ними этот объект. Теперь наша задача подтягивать под этот уровень и другие станции. В первую очередь необходимо обновить станцию Мирный. Она была первой российской научной базой в Антарктиде — исторически знаковое место. Есть также идея запустить круглогодичную работу станции Русская.

Российская антарктическая экспедиция обладает огромными перспективами для серьезных научных исследований. Наши ученые много лет занимаются исследованием палеоклимата Земли: получают на станции Восток древний лед, позволяющий нам определять, какими были в прошлом состав газовый атмосферы и концентрация парниковых газов. Это, в свою очередь, может многое рассказать о климате и природных процессах, происходивших на нашей планете много веков назад. Изучение климатической системы прошлого позволит лучше понимать причины климатических изменений настоящего и оценивать риски развития глобального потепления. Остановить эти процессы человек не в состоянии, но в его силах — адаптироваться к трансформациям. Нами хорошо изучены керны древнего льда возрастом 400 и 600 тысяч лет, но сегодня у нас уже есть образцы возрастом более одного миллиона лет.

В целом научный план нашей антарктической экспедиции включает 65 исследовательских программ, охватывающих практически все природные компоненты. Россия сохраняет лидирующие позиции в изучении и защите этого удивительного региона.

- Большой антарктический «грузовик» «Василий Головнин» | интервью с капитаном

- Начальник флота ААНИИ о первом опыте эксплуатации ЛСП «Северный полюс»

- "Планируется построить одно судно ледового класса Arc7, два крупных НИС и 3-4 среднетоннажных"

- Жар холодных цифр: Цифровые решения обеспечивают безопасность судоходства во льдах